不眠症の治療といえば「睡眠薬」を思い浮かべる人が多いですが、実は国際的なガイドラインでは CBT-I(認知行動療法 for Insomnia) が第一選択とされています。

しかし、専門家によるCBT-Iは人材不足・費用・通院の手間などから、多くの人が受けられていないのが現状です。

そんな中で注目されているのが 「完全自動型デジタルCBT-I(FA dCBT-I)」。

最近発表された大規模なメタ分析(29本のRCT、約9,500人対象)では、AIやアルゴリズムを用いた完全自動プログラムでも、不眠症の症状を有意に改善できることが示されました。

研究の概要

- 対象:9475名、29本のランダム化比較試験

- 介入:完全自動化デジタルCBT-I(セラピストなし)

- 比較対象:待機リスト、教育的介入、プラセボ、通常治療、セラピスト支援付きCBT-Iなど

- 評価項目:不眠重症度(ISI)、睡眠日誌指標(総睡眠時間、睡眠効率、入眠潜時、中途覚醒時間)など

主な結果

- 不眠重症度(ISI)

- 中等度〜大きな改善(SMD=−0.71, 95% CI: −0.88〜−0.54, p<0.001)

- 待機リスト・プラセボ・教育介入と比較して有意に効果あり

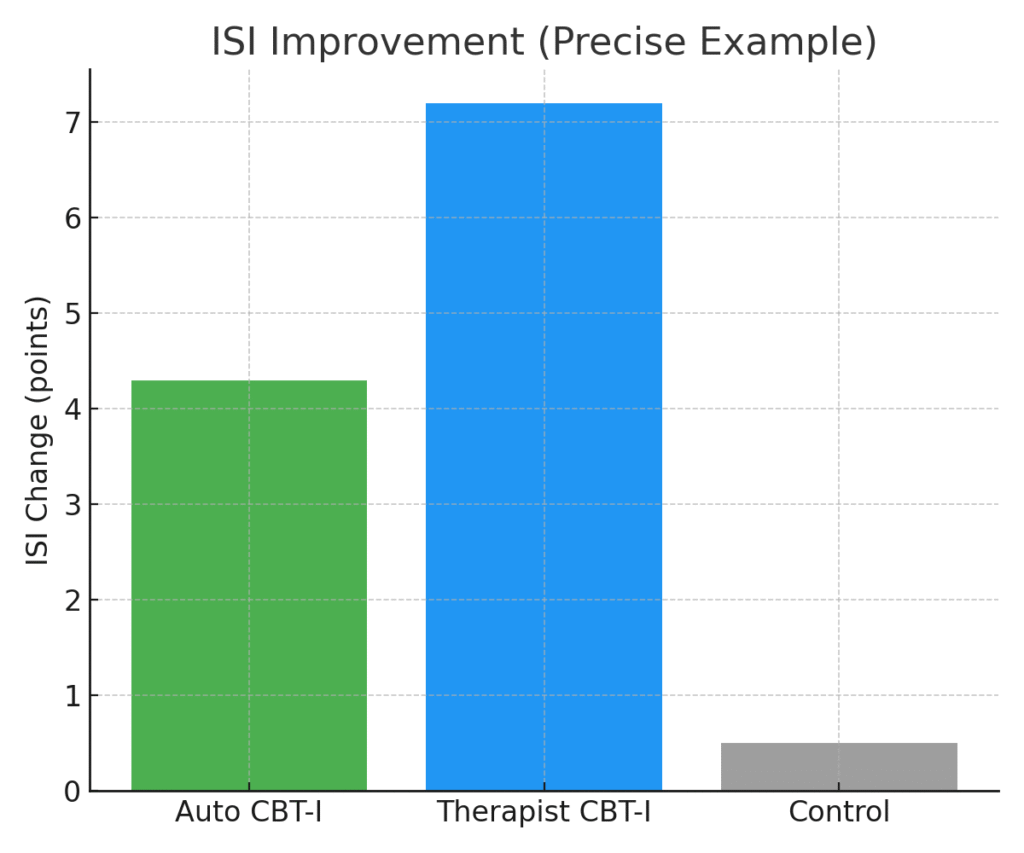

- ただしセラピスト支援付きCBT-Iの方が効果は大きい

- 睡眠日誌の指標

- 総睡眠時間 (TST):小さな改善 (SMD=0.19)

- 睡眠効率 (SE):小〜中程度の改善 (SMD=0.45)

- 入眠潜時 (SOL):中程度の改善 (SMD=−0.39)

- 中途覚醒時間 (WASO):中程度の改善 (SMD=−0.38)

- 持続効果

- フォローアップでも効果は持続

- 特に睡眠効率や不眠重症度は長期的に改善を維持

- 治療完遂率

- 平均約56%(範囲17〜86%)

- 完遂率よりも「実際のアドヒアランス」が効果に大きく影響

完全自動型でも約4点の改善がみられ、セラピスト付きでは7点を超える効果。コントロール群はほぼ改善なし。

考察

- ISIスコアの改善

完全自動型プログラムでも有意に改善 - 睡眠効率や入眠潜時 も一定の改善あり

- 効果量は「セラピスト付きCBT-I」には劣るが、アクセス性と費用対効果で非常に有望

- セラピスト不在でも一定の有効性がある

- 低コスト・高アクセスで、多くの人に利用可能

- 人口全体の睡眠改善や一次予防にも期待

メリット

- 専門家がいなくても利用できる

- スマホやPCがあれば自宅で取り組める

- 低コスト・高アクセスで、多くの人に利用可能→人材不足の解消につながる

- 人口全体の睡眠改善や一次予防にも期待

限界

- 重度の不眠や併存症があるケースでは十分でない可能性

- モチベーション維持や継続率の課題

- セラピスト介入型より効果はやや劣る

- 総睡眠時間の改善は小さい

- 自己報告尺度が中心で、客観的測定は少ない

まとめ

今回のメタ分析は、「AIや自動化されたプログラムでも、不眠は改善できる」 という大きな希望を示しました。

CBT-Iの優位性は理解しているものの、なかなか実臨床では実施する時間はなかなか確保できません。

今後は不眠を訴える方にはCBT-IのAIプログラムを提供することがスタンダートになるかもしれません。

自分で開発するのもいいね。

参考文献

- Espie CA, et al. Fully automated digital cognitive behavioural therapy for insomnia: systematic review and meta-analysis of 29 RCTs. npj Digital Medicine. 2025.Impact Factor: 15.1

DOI: 10.1038/s41746-025-01514-4

🔗 全文はこちら(オープンアクセス)

📢 最新の睡眠研究や記事更新情報は、こちらのSNSでも発信しています!

- X(Twitter):@sleep_psydr

- ブログトップ:sleep-psydr.com

ぜひフォローして最新情報をチェックしてください!

コメント